一、課程理念與方向

科技的發展,帶動全球政治、經濟及社會巨幅的變遷,當代科技發展所需的人才,也隨著科技日新月異呈現高動變動的狀態,「資料分析(Data Analytics, DA)」的課程,以當代科技創新及社會應用進行滾動式設計,訓練出具有符合當代科技社會發展所需的人才,更能進一步推動科技及社會創新。

近年來因為網際網路蓬勃發展、攝錄存儲系統進步,數位足跡累積大批得以分析的資料,這些快速累積及龐大的資料分析與應用,已經成為各個領域驅動科技創新、企業創新、社會創新的重要推手。有鑑於全球由資料分析驅動的創新需要跨領域專業人才的分工與協作,不僅需要資料科學的專長,也需要各種社會科學的專業知識 (domain knowledge),「資料分析」專題課程的設置目的,在於培養學生具有資料科學的基礎及進階知識,並且透過同時修習創新國際學院「全球治理」或「永續與社會」其它兩個專題課程,培養出跨領域主題的數據專題完成能力,以及從專題引導學生學習如何自我學習 (learn how to learn by themselves),能用最有創造力、最精準、最高效率的方式進行資料分析的各種社會應用,同時也具有社會反思及公共化的思考。

二、專題課程設計

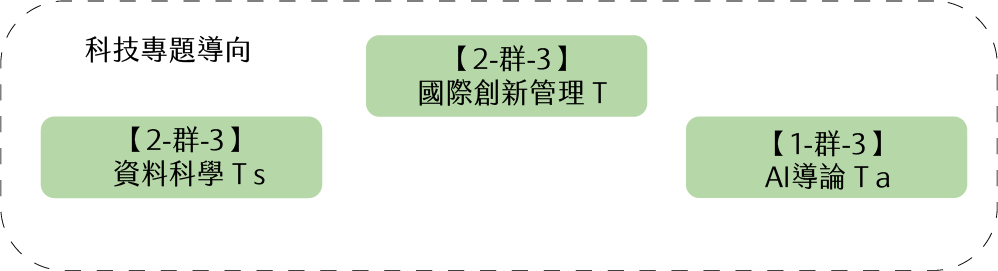

「資料分析」的課程結合了基礎、進階、社會應用及跨領域,大一、大二將提供資料科學程式課程、人工智慧導論及資料科學,課程以數據專題導向的模式,要求學生完成跨領域數據專題。大三、大四除了提供機器學習、深度學習、企業分析、永續發展分析、AI與倫理、AI與治理、創新系統設計、資料庫、創新與智財權等進階課程之外,將提供實作及實習課程,讓學生能在畢業前就從實踐中培養專業協作能力。